| 2025.12.13 | [World Journal /世界日報] 「在美華人如塑膠包裝」456畫廊實驗性展覽反抗藝術體制 ....點選更多訊息位於曼哈頓華埠的美華藝術協會旗下456畫廊12日起舉辦展覽「if」;現居英國倫敦的華人藝術家張繼馳以極為叛逆、大膽及具實驗性的作品,傳遞反抗現有藝術體制的表達。

本次展覽中的物品均為張繼馳在倫敦各地收集的後工業材料,如用過的塑膠包裝、塑膠外殼和透明的工業覆蓋物。他說,自己對於這些材料的熟悉與情感來自成長環境。

張繼馳在中國深圳長大,童年時的深圳正處於發展最為迅速的年代,建築工地隨處可見;這些充斥著大量鋼筋、混凝土及塑料的工地,也成了張繼馳兒時的探索樂園。

後來就讀於倫敦藝術大學中央聖馬丁藝術與設計學院的張繼馳說,從藝術院校、畫廊到藝術展觀眾,他所熟悉的藝術體制擁有挑選觀眾的權威;他則希望能透過呈現後工業材料,來對這種體制進行叛逆的諷刺,「我自己本身就是被體制化的人,這次展覽是我尋求出口,或者說與體制和解的方式」。

張繼馳表示,本次展覽的標題「if」,永遠只能附著在一個句子中存在,正如這些塑膠包裝一般,並非主角。「這也是為什麼我想在華人社區的畫廊中辦展,因為在美華人就像塑膠包裝一樣,不是社會主流」,張繼馳說,與此同時,這些塑膠包裝大多由中國的工廠製造,「在那裡,華人就像塑膠包裝一樣是主角,這都來自視角和語境的不同」。

本次展覽將持續至12月26日(周五),456畫廊開放時間為周一至周五下午1時至5時,地址:曼哈頓百老匯大道456號3樓,聯繫方式:info@caacarts.org。

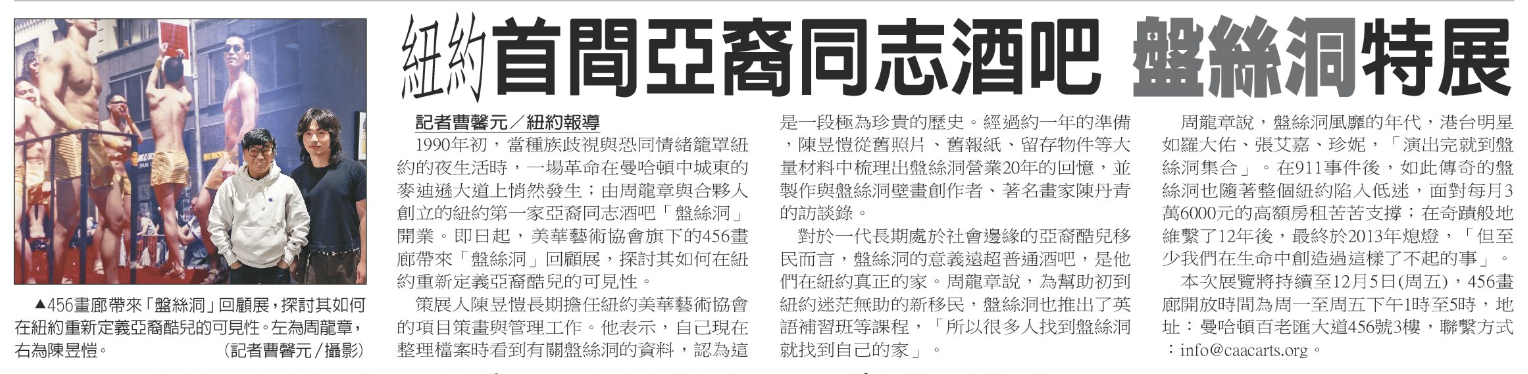

藝術家張繼馳以極為叛逆、大膽及具實驗性的作品,傳遞反抗現有藝術體制的表達。(記者曹馨元/攝影)

....點選更多訊息

|

| 2025.12.12 | [Sing Tao Daily/星島日報] 藝術家張繼馳以「if」為題個展 12/ 12 至 26 日456畫廊展出 ....點選更多訊息張繼弛個展《if》於12 月 12至 26 日在456畫廊展出,12月12日下午6點至8點舉行開幕酒會,歡迎參加。

張繼弛表示,「if」這個簡單的詞彙,不連結任何句子、不承諾任何後果。它不作為起點,也不引向終點。這場展覽中的作品刻意地無定、未命名、無解構地堆疊在一起。半透明的人造皮膜、撕裂的複合表面、工業殘片的鈍角、反光膠的空氣折線,以極其倔強的方式拒絕「成為」任何藝術。

觀眾無法理解這些作品,但這正是目的。他們被迫從邏輯退場,從觀看退場,只能進入一個無法掌控的、隨時可能崩塌的臨場關係。

張繼弛關注的是臨時性的後工業材料——用過的塑膠包裝、塑膠外殼和透明的工業覆蓋物。這些原本用於承載或保護的物品,如今卻被賦予了無目的、無意義。

這些材料或折疊、或壓制、或輕柔地排列,都無法持久。摺痕會隨著時間的流逝而變軟,表面也會因氣壓而移動。他的作品展現的是生成狀態──安靜、不穩定且開放。觀眾被邀請靠近,調整步調,與模糊性共存。

張繼弛2001 年生於中國呼和浩特是一位現居倫敦的藝術家,畢業於倫敦藝術大學中央聖馬丁藝術與設計學院(2025),並於柏林藝術大學完成交換計劃(2024)。他將於倫敦大學學院(UCL)斯萊德美術學院攻讀碩士學位。其作品為多家機構收藏,包括 LAC(倫敦)、Atypia(上海)與遼寧大學(瀋陽)。

456畫廊開放時間: 周一至周五,下午 1 點至 5 點。或提前預約參觀。地址: 百老匯大道456號 3樓, 紐約市10013 (456 Broadway, 3rd Floor),查詢電話: (212) 431 9740 。

本報記者周靜然紐約報道

....點選更多訊息

|

| 2025.12.12 | [China Press / 侨报] 艺术家张继弛个展《if》华埠456画廊开幕 ....點選更多訊息 |

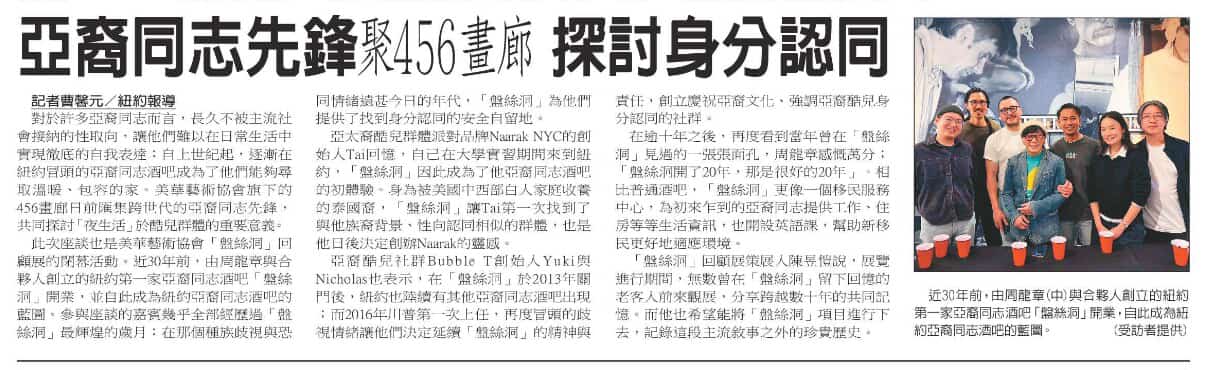

| 2025.12.9 | [World Journal /世界日報] 亞裔同志先鋒聚456畫廊 探討身分認同 ....點選更多訊息 |

| 2025.12.2 | [Cultbytes] Woven, Not Stranded: A Retrospective of The Web ....點選更多訊息Patricia Silva

December 2, 2025

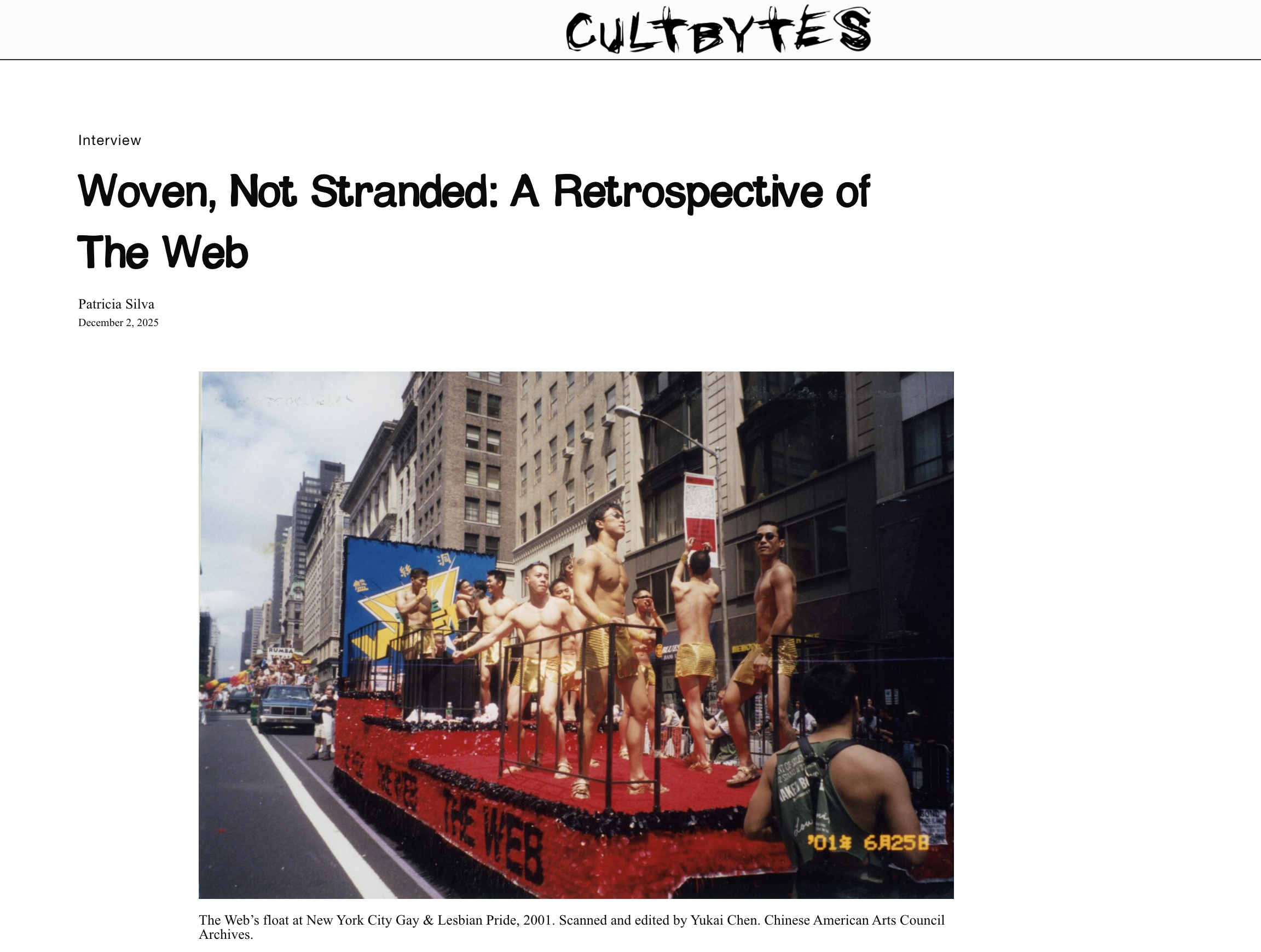

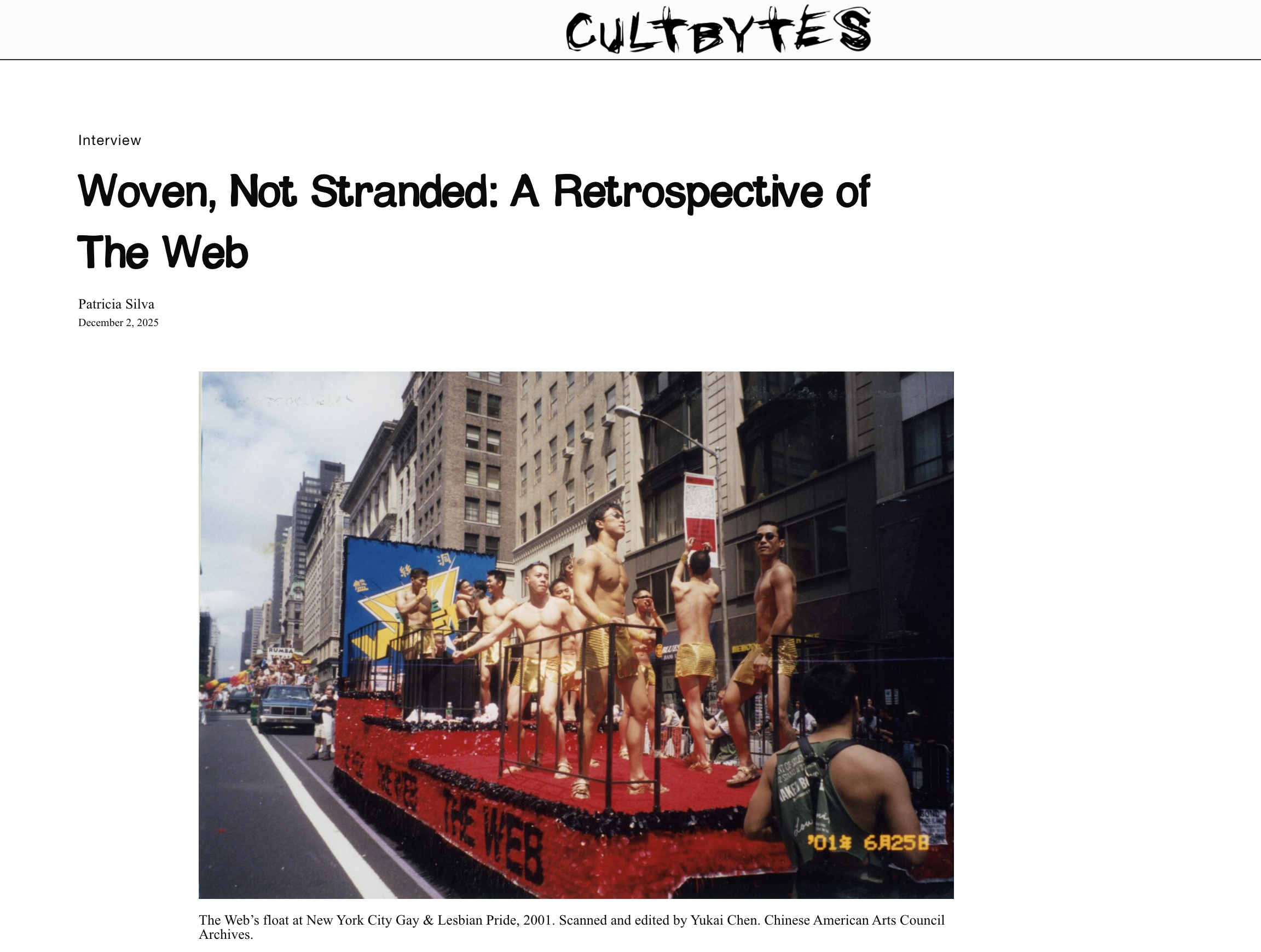

Between a much anticipated opening in 1990 and its closing in 2013 The Web, 盘丝洞, pulsed with American Disco and House music that kept crowds dancing well into the night. Three years before Lucky Cheng’s served brunches and employed Asian and Asian-American Drag performers in the East Village, an Upper East side multi-level venue on Madison Avenue at the East 58th Street corner was the first Gay Asian-owned Gay bar in New York City, a distinction that, sadly, remains unchallenged to this day. People of color own very few LGBTQ nightlife businesses in New York City. Aside from The Web and Alibi opening in Harlem in 2016, Queens was the only borough where Queer people of color owned LGBTQ+ bars. Twenty three consecutive years in Manhattan for any LGBTQ+ club is a significant feat. Clubs with far less duration have influenced generations, pop culture, and became legendary: Mineshaft was only open from 1976-1985.

The Web remains part of New York City’s undercurrents of modern Queer lore, a constellation of citywide locations well known to those who were there but obscure within the scope of mainstream recognition. A current exhibition at the Chinese American Arts Council is the first retrospective of this unique home for Queer Asian communities. Titled The Web: The Birth and Legacy of New York’s First Asian Gay Bar, and co-curated by Xiaojing Zhu and Yukai Chen, the exhibition features photographs, ephemera, and an installation to celebrate the cultural touchstone The Web was for so many Asian and Asian American New Yorkers.

Created by Alan Chow with business partner Chan and borrowed funds, the club was named after a 1967 film, The Cave of the Silken Web, “an erotic film about spider women in a cave who tempt visitors,” Yukai Chen explained, “and the internet too, because it was at a time when it started appearing in daily life.” Chow and Chan transformed a fire-damaged private club into a space where Queer Asian communities could find refuge, belonging, and collective power as organizers of the first Asian contingent in New York City’s Pride Parade.

Mr. Chow, a Taipei-born actor who relocated to Hong Kong for a successful acting career, moved to New York City in 1971 and began promoting Chinese opera in addition to starting a small souvenir business. Mr Chow also had the starring role in The Cave of the Silken Web, among other Shaw Brothers Pictures in Hong Kong. As the founder of The Chinese American Arts Council, Mr. Chow maintains the photographic archive of The Web at CAAC and supports a growing roster of artists with an independent gallery.

What follows is an interview with co-curators Yukai Chen in New York, who works closely with Mr. Chow at the CAAC gallery, and Xiaojing Zhu in Beijing.

Patricia Silva: I’d like to start with Mr. Chow. Where did Mr. Chow live before starting The Web?

Yukai Chen: Mr. Chow was born in Taiwan. His family was from Shanghai and owned Ming Sing Florida Water, a famous cosmetic brand. When Mr. Chow moved to New York in 1971 he realized there was a need for a space where Gay Asian immigrants could hang out. Going to the existing Gay bars could be intimidating for those who didn’t speak English, so he co-founded The Web.

At first, Mr. Chow had two business partners but they didn’t like each other. The other partner David went downtown to lower Manhattan and opened his own bar, but it only survived for a short time. Mr. Chow eventually opened The Web with Chan.

What was on that opening night playlist? At this time, I was listening to Faye Wong covers of Western songs.

Yukai Chen: I love Faye Wong too, but The Web actually didn’t play many pop songs from East Asia. Mr. Chow said their playlist included American songs, mostly 1990’s Disco and House vibes.

On opening day it was packed. It caused quite a stir — people were lining up all the way down 54th Street. While Mr. Chow was promoting the club’s opening, people actually waited a long time, about two months, because funding and renovations weren’t ready yet. That long build-up made everyone even more excited, which is why so many people showed up when The Web finally opened.

Why did The Web close?

Yukai Chen: It closed in 2013 because of the rising rent and people not going to Gay bars anymore after dating apps appeared. Mr. Chow also said 9/11 was a turning point: people were afraid to go to crowded public spaces, but The Web still existed after 9/11 until 2013.

I would love to hear about the importance of Go-Go Boys at The Web. Every photograph in the show portrays a conventionally attractive Go-Go Boy, gym-chiseled, but in American media in the 1990s Asian masculinity was portrayed very differently, if at all.

Yukai Chen: During my interview with the mural painter Chen Danqing, now a famous artist and critic in China, he mentioned that The Web successfully showcased the different aspects of Asian men. I mean, there’s Bruce Lee, of course, but seeing so many Asian men knowing they are sexy and unapologetically proud of it was rare for Americans. Chen Danqing said every time The Web’s float came out during the NYC Pride Parades, the audience would go crazy. That’s how The Web won The Most Outstanding Float four times. Chen Danqing vividly remembered that during one parade, there was a white man following The Web’s float, dancing and cheering with his headphones on. I believe The Web’s atmosphere was contagious.

Most of the Go-Go boys at The Web had day jobs. A customer of The Web came today and told me he knew a Go-Go boy who saved his one-dollar bill tips in a large plastic trash bag—and he used them to buy a laptop for school! The cashier was shocked and was unwilling to take these bills, but the Go-Go boy unapologetically insisted that money is money and eventually got the laptop. I’m happy for him. One of the Go-Go boys in the pictures also came to the show and told us that he and his husband now have two boys, and they still live in New York! I think it’s vital to remember that The Web provided a lot of job opportunities.

What kind of events happened at The Web?

Yukai Chen: Drag shows, ballrooms, and male pageants like the ones from the Asian Prince competition we included in the show. The pageants were the most popular, Mr. Chow hosted them monthly and hosted the Asian Mr. Prince. The Web also provided complimentary AIDS tests for the community, held countless informal same-sex weddings, and offered English lessons to help new immigrants adapt. Mr. Chow also told me there was a millionaire’s private club that rented The Web and its members put on drag performances for fundraising events, and Mr. Chow donated part of The Web’s revenues to the Chinese American Arts Council. It was also a “chosen family” for young people estranged from their biological homes.

Just yesterday, I was talking to the legendary New York drag performer Candy Samples, and I mentioned The Web. Candy told me that Jiggly Caliente used to work there.

Yukai Chen: Yes, she did! I was just talking to a photographer who took photos of The Web, and he remembered seeing Jiggly perform. He even found an image of Jiggly in Chun-Li costume!

Incredible! And what was the connection between The Web and the restaurant Sarong Sarong? Although I never went to The Web I did eat at Sarong Sarong, because I worked nearby. The exhibition installation has the original menu.

Yukai Chen: Sarong Sarong was an extension of The Web, a Malaysian restaurant on Bleecker Street. Some people actually knew Sarong Sarong first before The Web.

Xiaojing designed the bar table area, and we all liked this idea. It mimics the scene of the restaurant, people can sit down and look through the menu and they can read the romantic story Tea For Two inspired by The Web, written by Pai Hsien-yung.

As curators, what did you want to communicate with this exhibition?

Xiaojing Zhu: What I wanted most was for the audience to feel what I felt when I first encountered the archives: pride. Using these documents to bring back those vivid days was my first instinct after hearing about The Web, its energy and its abrupt, regrettable, ending,

Yukai Chen: We want the exhibition to showcase the spirit of The Web. It was a unique anchor for Gay Asian immigrants, a place they called home. And we hope more people get to know it and get inspired by its rich history. The fact that it existed is already so powerful.

What was the process of making the photographic selections and building the installation?

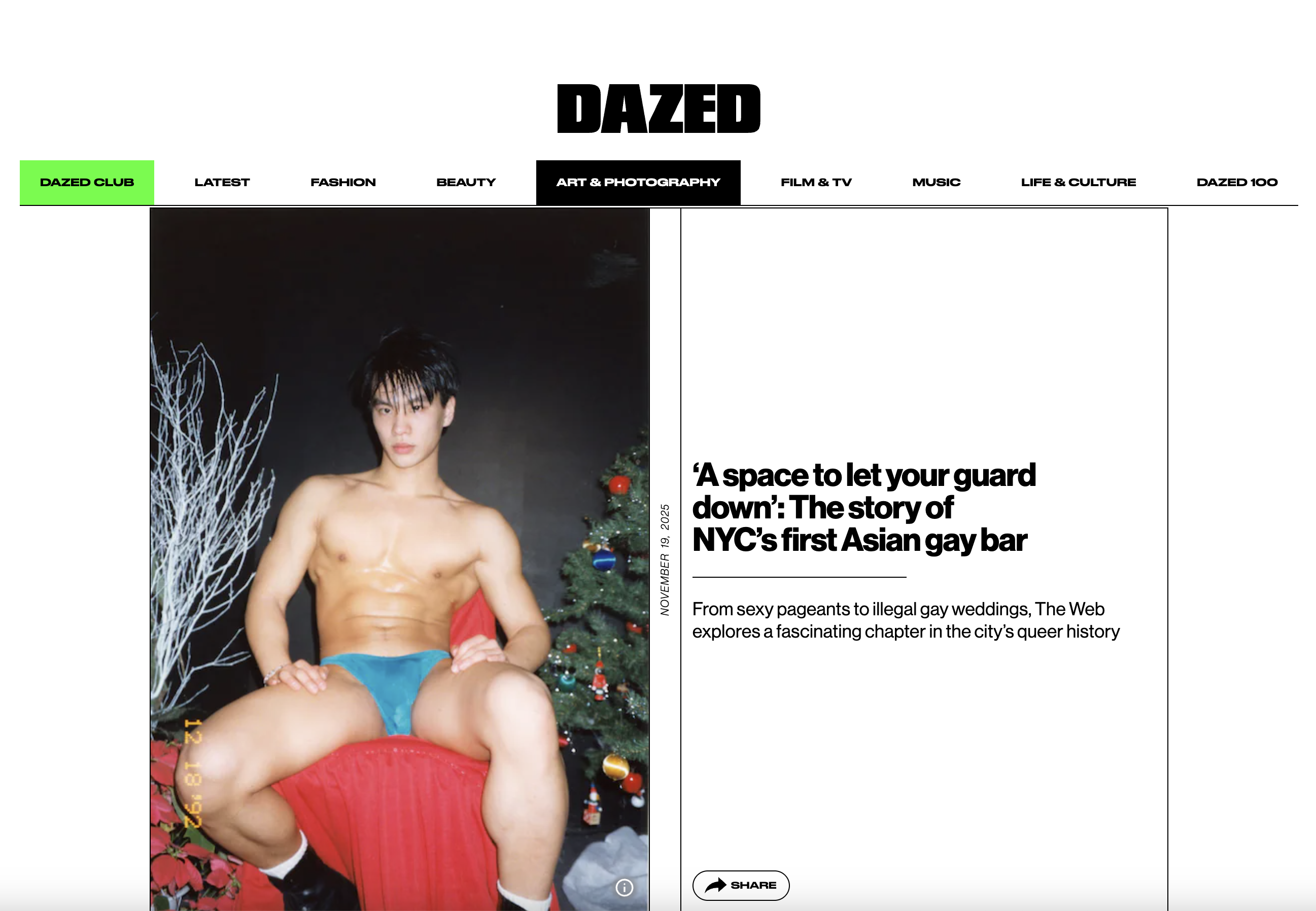

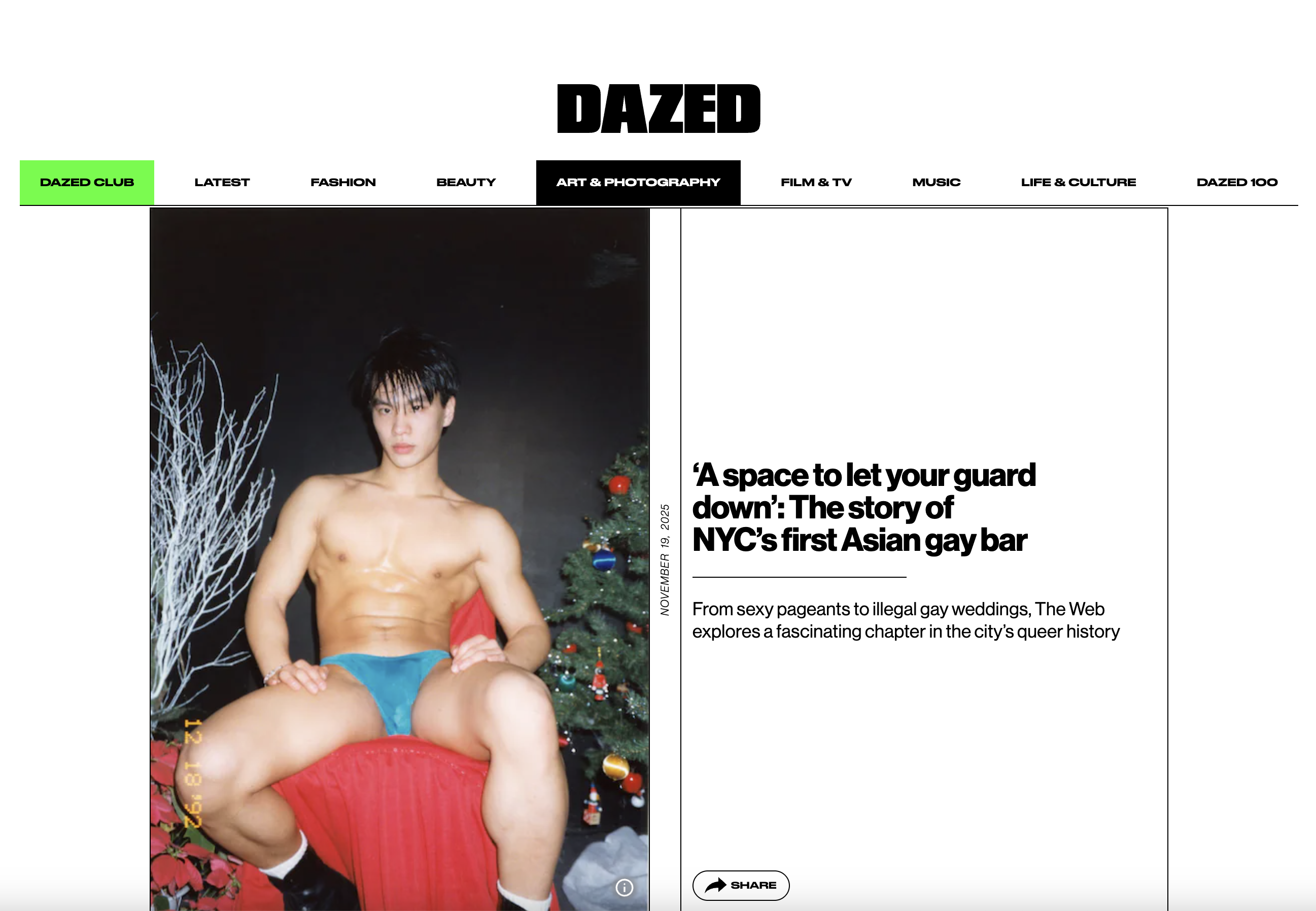

Yukai Chen: We really like the image of the handsome Go-Goy boy with the blue Speedo sitting at the Christmas theme stage. We used it for the zine cover. His gaze is so powerful and of course, his sculpted body is also fascinating. Mr. Chow told us he was a popular star at The Web, many people came just to see him.

Xiaojing Zhu: I used two wall-sized vinyl prints to shape the exhibition’s atmosphere.

Yukai Chen: One shows The Web’s float during 2001’s Pride Parade, the other presents the mural Chen Danqing painted in The Web’s basement, with Mr. Chow moving and the cameraman following. These two serve as openings of daytime and nighttime.

Xiaojing Zhu: At the first glance, you see a group of radiant, passionate, friendly, and proudly Asian Gay men dancing on the parade float. Turning right into the space you will see the bar tables and the mural painted by Chen Danqing. I hoped the installation could offer, even briefly, a sense of being there.

Yukai Chen: We divided the space into two main areas: the audience follows the route of The Web’s float from uptown to downtown Manhattan, where we also display the zines. Then they enter The Web’s nightlife scenes displayed in the middle room by Chen Danqing, and another area that showcases archival photographs of The Web’s nightlife.

What was it like going through Mr. Chow’s archive at the CAAC?

Xiaojing Zhu: I first learned about The Web from Mr. Chow. He rarely spoke about it, even though it inspired Bai Xianyong’s well-known story “Table for Two.” I read his book The New Yorker five years ago, and returning to the bar’s story felt like tracing a thread across time. In the exhibition, the table-for-two installation echoes that literary reference: not only as an atmospheric element but also as a place to display the archives. Together, I hope they make clear the bar’s layered character and its enduring legacy in the history of anti-discrimination and the Asian gay community.

These archives and people built visibility, solidarity, and culture long before such stories were widely acknowledged. The exhibition invites you to see their presence: inside a bar that became a home for a once marginalized group and gathered every member out on the Pride Parade. It’s a chapter of New York’s once veiled social history.

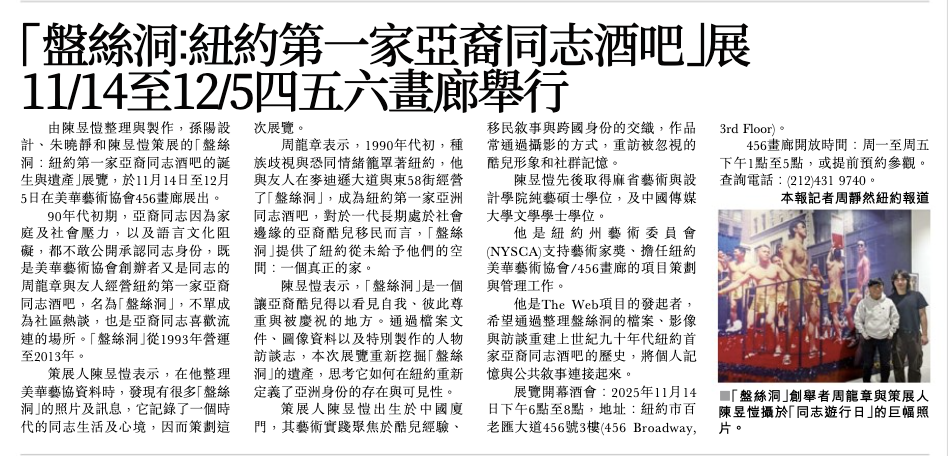

Hong Kong’s Sing Tao Daily featuring The Web’s New York City Gay & Lesbian Pride float on cover, 2007. Scanned and edited by Yukai Chen. Chinese American Arts Council Archives.

Yukai Chen: I first encountered the archives of The Web when I started working here. The fact that Mr. Chow, our Director, was once the owner of an Asian Gay bar really fascinated me. Then I learned more about his story: how, after finishing work at CAAC, he would drive Drag Queens to The Web; how he even donated part of his earnings from the bar to CAAC to support Chinese artists. These are such powerful, unexpected stories that deserve to be remembered.

Chen Danqing said something that really stayed with me: that Asian people are often reserved and shy, and The Web not only gave Queer people a sense of liberation but also other Asian people like him a sense of liberation. It showed him, and others like him, what freedom and self-expression could look like.

By bringing back the history of The Web, we want to celebrate its vibrant legacy and its contributions to the Asian community. But more than that, we hope the exhibition encourages people to think about the power of community—how people come together in the face of marginalization, and to imagine new spaces where every culture can co-exist and thrive.

The Web: The Birth and Legacy of New York’s First Asian Gay Bar is on view through December 5 at Chinese American Arts Council / Gallery 456, 456 Broadway, 3rd Floor, New York.

|

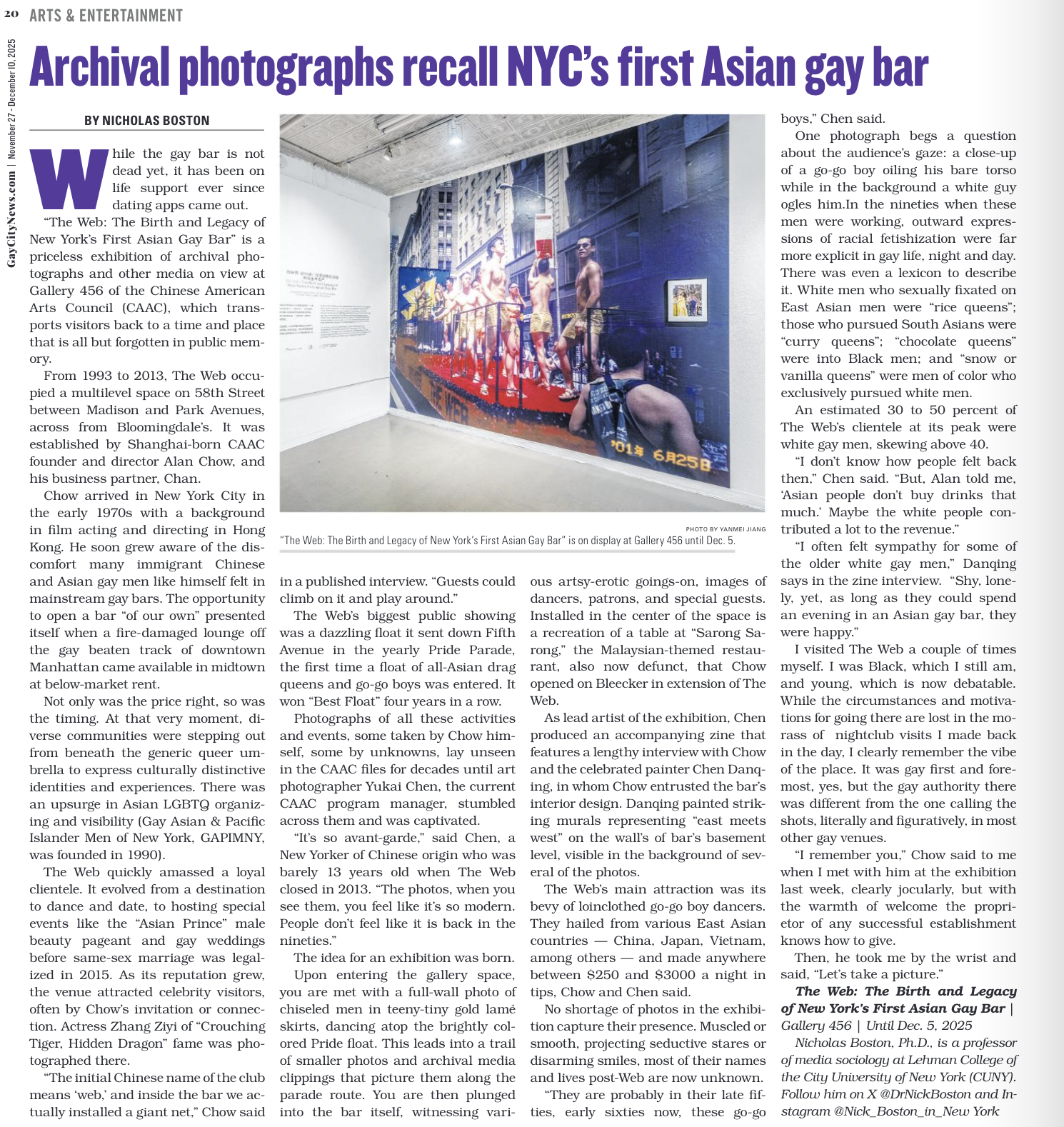

| 2025.11.25 | [Gay City News] A bar of our own: Archival photographs revive legacy of NYC Asian gay bar The Web ....點選更多訊息By Nicholas Boston

While the gay bar is not dead yet, it has been on life support ever since dating apps came out.

“The Web: The Birth and Legacy of New York’s First Asian Gay Bar” is a priceless exhibition of archival photographs and other media on view at Gallery 456 of the Chinese American Arts Council (CAAC), which transports visitors back to a time and place that is all but forgotten in public memory.

From 1993 to 2013, The Web occupied a multilevel space on 58th Street between Madison and Park Avenues, across from Bloomingdale’s. It was established by Shanghai-born CAAC founder and director Alan Chow, and his business partner, Chan.

Chow arrived in New York City in the early 1970s with a background in film acting and directing in Hong Kong. He soon grew aware of the discomfort many immigrant Chinese and Asian gay men like himself felt in mainstream gay bars. The opportunity to open a bar “of our own” presented itself when a fire-damaged lounge off the gay beaten track of downtown Manhattan came available in midtown at below-market rent.

Not only was the price right, so was the timing. At that very moment, diverse communities were stepping out from beneath the generic queer umbrella to express culturally distinctive identities and experiences. There was an upsurge in Asian LGBTQ organizing and visibility (Gay Asian & Pacific Islander Men of New York, GAPIMNY, was founded in 1990).

The Web quickly amassed a loyal clientele. It evolved from a destination to dance and date, to hosting special events like the “Asian Prince” male beauty pageant and gay weddings before same-sex marriage was legalized in 2015. As its reputation grew, the venue attracted celebrity visitors, often by Chow’s invitation or connection. Actress Zhang Ziyi of “Crouching Tiger, Hidden Dragon” fame was photographed there.

“The initial Chinese name of the club means ‘web,’ and inside the bar we actually installed a giant net,” Chow said in a published interview. “Guests could climb on it and play around.”

The Web’s biggest public showing was a dazzling float it sent down Fifth Avenue in the yearly Pride Parade, the first time a float of all-Asian drag queens and go-go boys was entered. It won “Best Float” four years in a row.

Photographs of all these activities and events, some taken by Chow himself, some by unknowns, lay unseen in the CAAC files for decades until art photographer Yukai Chen, the current CAAC program manager, stumbled across them and was captivated.

“It’s so avant-garde,” said Chen, a Brooklynite of Chinese origin who was barely into his teens when The Web closed in 2013. “The photos, when you see them, you feel like it’s so modern. People don’t feel like it is back in the nineties.”

The idea for an exhibition was born.

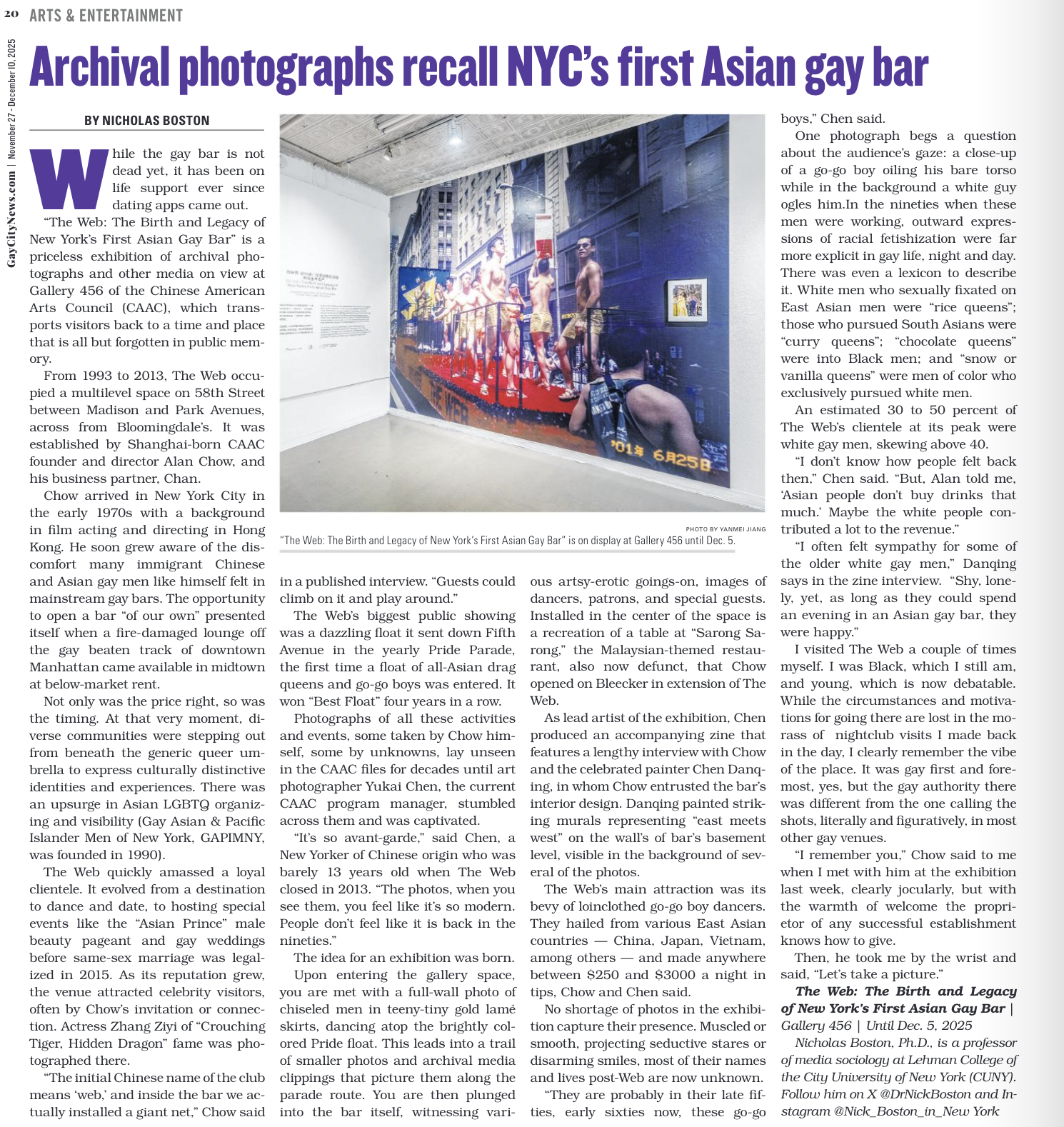

Upon entering the gallery space, you are met with a full-wall photo of chiseled men in teeny-tiny gold lamé skirts, dancing atop the brightly colored Pride float. This leads into a trail of smaller photos and archival media clippings that picture them along the parade route. You are then plunged into the bar itself, witnessing various artsy-erotic goings-on, images of dancers, patrons, and special guests. Installed in the center of the space is a recreation of a table at “Sarong Sarong,” the Malaysian-themed restaurant, also now defunct, that Chow opened on Bleecker in extension of The Web.

As lead artist of the exhibition, Chen produced an accompanying zine that features a lengthy interview with Chow and the celebrated painter Chen Danqing, in whom Chow entrusted the bar’s interior design. Danqing painted striking murals interpreting “east meets west” on the walls of the bar’s basement level, visible in the background of some of the photos.

The Web’s main attraction was its bevy of loinclothed go-go boy dancers. They hailed from various East Asian countries — China, Japan, Vietnam, among others — and made anywhere between $250 and $3000 a night in tips, Chow and Chen said.

No shortage of photos in the exhibition picture them. Muscled or smooth, projecting seductive stares or disarming smiles, most of their names and lives post-Web are now unknown.

“They are probably in their late fifties, early sixties now, these go-go boys,” Chen said.

One photograph begs a question about the audience’s gaze: a close-up of a go-go boy oiling his bare torso while in the background a white guy ogles him.

In the nineties when these men were working, outward expressions of racial fetishization were far more explicit in gay life, night and day. There was even a lexicon to describe it. White men who sexually fixated on East Asian men were “rice queens”; those who pursued South Asians were “curry queens”; “chocolate queens” were into Black men; and “snow or vanilla queens” were men of color who exclusively pursued white men.

An estimated 30 to 50 percent of The Web’s clientele at its peak were white gay men, skewing above 40.

“I don’t know how people felt back then,” Chen said. “But, Alan told me, ‘Asian people don’t buy drinks that much.’ Maybe the white people contributed a lot to the revenue.”

“I often felt sympathy for some of the older white gay men,” Danqing says in the zine interview. “Shy, lonely, yet, as long as they could spend an evening in an Asian gay bar, they were happy.”

I visited The Web a couple of times myself. I was Black, which I still am, and young, which is now debatable. While the circumstances and motivations for going there are lost in the morass of nightclub visits I made back in the day, I clearly remember the vibe of the place. It was gay first and foremost, yes, but the gay authority there was different from the one calling the shots, literally and figuratively, in most other gay venues.

“I remember you,” Chow said to me when I met with him at the exhibition last week, clearly jocularly, but with the warmth of welcome the proprietor of any successful establishment knows how to give.

Then, he took me by the wrist and said, “Let’s take a picture.”

Editor’s Note: This story originally referred to The Web as NYC’s first Asian gay bar, as described by the exhibition’s title. We have since learned that earlier Asian gay bars existed, and the story has been updated accordingly.

The Web: The Birth and Legacy of New York’s First Asian Gay Bar | Gallery 456 | Until Dec. 5, 2025

Nicholas Boston, Ph.D., is a professor of media sociology at Lehman College of the City University of New York (CUNY). Follow him on X @DrNickBoston and Instagram @Nick_Boston_in_New York

|

| 2025.11.19 | [DAZED] ‘A space to let your guard down’: The story of NYC’s first Asian gay bar ....點選更多訊息‘A space to let your guard down’: The story of NYC’s first Asian gay bar

November 19, 2025

Text James Greig

From sexy pageants to illegal gay weddings, The Web explores a fascinating chapter in the city’s queer history

From its launch in 1990 to its closure in 2013, The Web – a bar at the corner of Madison Avenue and East 58th Street – was at the heart of New York’s Asian gay community, providing a refuge for people who often faced prejudice and exclusion within the mainstream gay scene. The venue organised the first Asian contingent at New York’s Pride Parade, winning ‘best float’ for four consecutive years in the early 2000s, and offered a range of life-changing services, from free English lessons to gay wedding ceremonies (long before this was actually legal).

Gathering together photographs, archival materials and a new zine, The Web: The Birth and Legacy of New York’s First Asian Gay Bar is a new exhibition which preserves what curator Yukai Chen describes as “powerful, unexpected stories that deserve to be remembered”.

The Web was founded by Alan Chow, who was born in Taiwan and worked as an actor in Hong Kong before moving to New York in the early 1970s. When he first arrived in the city, he realised there was a real need for a space like The Web. “Many Asian gay men around me were searching for somewhere they could truly feel at home. Back then, a lot of us were new immigrants – many didn’t speak English, myself included – and the idea of going to an American gay bar could be intimidating,” Chow tells Dazed.

The Web soon established itself as an important social space. “We didn’t have dating apps or online communities back then, so The Web became a place where people could meet, hang out, and connect with others who shared similar experiences,” says Chow. The bar also created work opportunities for Asian migrants who had recently arrived in the city. “Being a go-go dancer was a popular job – people could earn a lot in tips in one night,” says Chow. “But for many, it wasn’t just about money but also confidence. It was a way to be seen and appreciated in a world where Asian men often weren’t.”

Chen first encountered The Web’s archives when he began working at The Chinese American Arts Council (CAAC), an organisation which Chow founded in 1975. “The fact that Alan – our director – was once the owner of an Asian gay bar really fascinated me,” he says. “Then I learned more about his story: how after finishing work at CAAC, he would drive drag queens to The Web; how he even donated part of his earnings from the bar to CAAC to support Chinese artists.” By archiving and exhibiting this history, Chow and Chen want to celebrate the bar’s vibrant legacy and its contributions to the Asian community. “More than that, we hope the exhibition encourages people to think about the power of community – how people come together in the face of marginalisation – and to imagine new spaces where every culture can co-exist and thrive,” says Chen.

The exhibition is divided into two sections: one that follows the route of The Web’s parade float at New York Pride, and one which showcases archival photographs of the bar itself: pageants and parties; rehearsals for a dance performance at the Lincoln Centre and the filming of a documentary about Chinese opera, and lots of beautiful men with impossibly sculpted abs.

The photos which make up the exhibition were taken from Chow’s personal yearbooks, before being carefully scanned and reprinted by Yukai. “Since so much time has passed, Alan doesn’t remember exactly who took each photo, though he believes some of them were taken by himself,” Yukai says. In an immersive touch, the space recreates part of the Web’s interior design, setting up tables and chairs which mirror its restaurant layout, complete with the original menu.

The exhibition is accompanied by the publication of a new zine which serves as an oral history of The Web, based on interviews with Chow and Chen Danquing, who painted the bar’s murals. “During our conversations, we looked through the archival photos together, and they recalled stories from when The Web was alive – the people, the energy, the moments that defined it. The visuals in the zine respond directly to these memories,” says Chen.

During the years he spent running The Web, what made Chow happiest was seeing how it became an anchor for so many, a place where they could feel safe and accepted. “I’m especially proud that [we] hosted so many gay weddings, and I even served as a witness at some of them. It was incredibly moving to see people’s love and dedication to each other. Even though same-sex marriage was still illegal at the time, these ceremonies were a way to express love openly, and to show that love lifts people up, no matter the form it takes,” he says. Like any bar, things could get a little messy. “There were the occasional thefts, and sometimes people got drunk and brought their arguments inside. But that was all part of its life and energy,” he continues.

Because The Web offered its spaces for rent, it was used by all kinds of groups, including, according to Chen, a club of millionaires who would rent it for extravagant fundraisers. “They were men from big corporations who, for one night, would put on make-up and high heels and host drag beauty pageants. I think that really captures what The Web was – a space where anyone could let their guard down and be themselves.”

The Web: The Birth and Legacy of New York’s First Asian Gay Bar is running at Gallery 456, New York, from November 14 to December 5, 2025.

|

| 2025.11.18 | [World Journal /世界日報] 紐約首間亞裔同志酒吧 盤絲洞特展 ....點選更多訊息 |

| 2025.11.14 | [Sing Tao Daily/星島日報] 「盤絲洞:紐約第一家亞裔同志酒吧」展11/14至12/5四五六畫廊舉行 ....點選更多訊息 |

| 2025.11.14 | [China Press / 侨报] 《盘丝洞:纽约第一家亚裔同志酒吧的诞生与遗产》展览将于456画廊展出 ....點選更多訊息 |

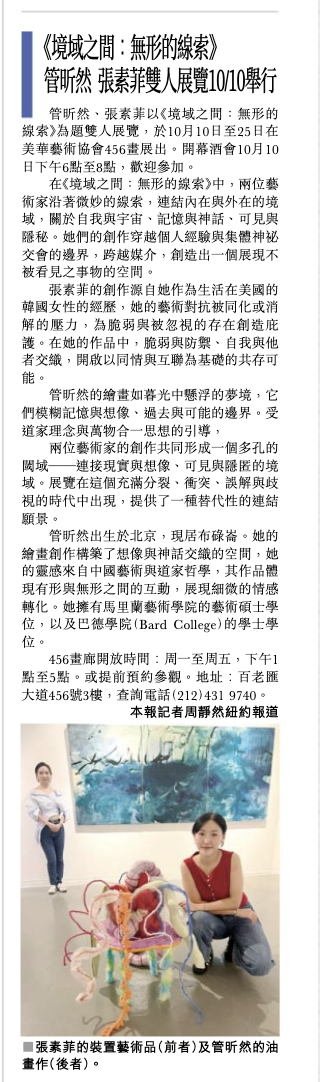

| 2025.10.11 | [World Journal / 世界日報] 456畫廊「無形的線索」 中、韓藝術家雙人展 ....點選更多訊息位於曼哈頓華埠的美華藝術協會旗下456畫廊10日起舉辦展覽「境域之間: 無形的線索」;韓裔藝術家張素菲(Sophy Chang)與華裔藝術家管昕然以天真柔軟的創作,邀請觀者一同進入允許幻想、擁抱脆弱的避難所。

兩位藝術家的合作始於一年前,她們發現,兩人的作品都體現了現實與想像、無形與有形間的連結。溫柔、天真的顏色與質地是兩人作品間共享的脈絡,而她們也希望共同構造的場域能成為觀眾可隨心冥想、做夢的避難所。

生於北京、現居布碌崙的管昕然表示,與喜歡討論宏大議題的作品不同,她所創作的繪畫游離在抽象與具體之間,既有代表情感與物質的大塊色團,也有小馬、人體等符號;「我更希望我們的作品像一面鏡子,能讓觀眾投射自己的情緒,擁有自己的解讀」。

道家哲學貫穿管昕然的創作,其強調的萬物合一也能在此次展覽中得到體現。本次展覽共有22件作品,所有畫作來自管昕然的創作,雕塑則由張素菲完成。無論是畫作本身,或畫作與雕塑間無形的關聯,都展現了細膩的情感轉化以及共生共存。

而張素菲的雕塑作品則運用大量柔軟的布料及尖銳的圖釘形成對比,探索混融、脆弱與任性的主題。「布料絲線彷彿能一拉就斷,圖釘卻象徵疼痛與危險」,張素菲說,這極具衝突的兩者卻又互相依存出現,也應和了本次展覽的主題。

本次展覽將持續至10月25日(周五),456畫廊開放時間為周一至周五下午1時至5時,地址:曼哈頓百老匯大道456號3樓,聯繫方式:info@caacarts.org。

記者曹馨元/紐約報導

....點選更多訊息

|

| 2025.10.9 | [Sing Tao Daily/星島日報]《境域之間:無形的線索》管昕然 張素菲雙人展覽10/10舉行 ....點選更多訊息 |

| 2025.10.9 | [China Press / 侨报] 双人展境域之间华埠456画廊展出 ....點選更多訊息 |

| 2025.9.6 | [World Journal /世界日報] 江演媚畫展 演繹文化創傷到自我和解 ....點選更多訊息位於曼哈頓華埠的美華藝術協會旗下456畫廊將於5日起舉辦畫展「A Toe in the Water」,展出藝術家江演媚近兩年間的繪畫創作;這兩年中,初到美國的江演媚在陌生國度中體會到了遲來的文化創傷,又逐漸走向自我和解,個中情緒盡數在她的畫中體現。

來自廣州的江演媚成長於中國的一個傳統家庭,填鴨式的東亞教育在她身上留下了深刻的烙印。「當我來到新的國度,⽂化的碰撞喚醒了體內沉睡的情緒與創傷」,江演媚通過強烈的色彩對比勾勒成長過程中被壓抑的情感與情緒,而這一系列如火焰般肆意灼熱的畫作,也是她試圖尋求內心平靜的情感宣洩。

來到美國後,脫離集體主義氛圍的江演媚逐漸與自我和解,開始接受更完整、真實的自我。「以前總會覺得,無論自己做多好都不夠好,也總自我貶低,認為自己不值得他人的愛與善意」,江演媚說,通過藝術創作,也得益於全新的文化環境,她終於得以消化這些情緒。

江演媚通過強烈的色彩對比勾勒成長過程中被壓抑的情感與情緒,而這一系列如火焰般肆意灼熱的畫作,也是她試圖尋求內心平靜的情感宣洩。(記者曹馨元/攝影)

因此,不再刻意追求宏大敘事的她也嘗試描繪一些更貼近個體的題材,如展覽中的招財貓、狗狗及卡通人物。「我希望未來的作品能更多與當下環境相結合」,江演媚說,新的題材是她邁向個人藝術新一篇章的引子,就像這次畫展的主題一樣,是一次「試水」(a toe in the water)。

此外,本次畫展也由藝術家Alamo Artworks策展。

Artworks通過懸掛在牆上的水管及燈光,製造了線條柔軟的陰影。「在人物繪畫中,藝術家總是更青睞女性,因為女性身體線條更為柔和優美」,Artworks說,這些線條也是對江演媚女性藝術家的身分及其畫作中脆弱性的隱喻。

本次展覽將持續至9月19日(周五),456畫廊開放時間為周一至周五下午1時至5時,地址:曼哈頓百老匯大道456號3樓,聯繫方式:info@caacarts.org。

記者曹馨元/紐約報導

....點選更多訊息

|

| 2025.8.13 | [World Journal /世界日報]456畫廊展覽 台藝術家攝影融合行為表演 探討自由 ....點選更多訊息位於曼哈頓華埠的美華藝術協會旗下的456畫廊即日起舉辦「If I could stand in the sky...」,展出台灣藝術家王俞晴融合行為表演的攝影作品。每幅相片中的王俞晴都身著白裙,在紐約熟悉的街景中躺下、將雙腿高舉到空中;如此打破常規的行為背後,則是她對自由與束縛的思考。

來自台北的王俞晴是⼀位現居紐約的跨領域藝術家,她回憶道,無論是外來者的身分,還是報稅單上被賦予的「Alien」名號,都讓她思考社會規範的界線;「既然我是外星人(Alien),是不是就不屬於這裡,也不用遵循地球上人類制定的規則了?」

在這個問題的啟發下,王俞晴試圖藉由荒誕的行為來逃離社會規範和束縛。她走訪了展望公園(Prospect Park)、時報廣場(Times Square)等等對她有特殊意義的地點,席地躺下並把雙腿舉到空中,記錄下自己怪誕行為的身影、以及「站在天空上」的第一視角。

「如果我能站在天空上,我會不會有更多的自由?」這個提問看似天真跳脫,但也包含了她對選擇自由的深刻反思。在王俞晴拍攝這些「不尋常」照片的過程中,竟沒有路人上前詢問、或投來異樣的目光;「紐約人可能都見怪不怪了吧」。在這一層面上,打破規則似乎是被這座都市所默許的。

但在許多第一視角的照片中,天空被紐約的高樓切割成一小塊;王俞晴也說,躺下面對林立的高樓讓她有「被城市壓迫」的感覺,而舉高雙腿的動作也讓她不安,「如果旁邊有車開過或有人過來,我都是被動、易受傷害的狀態」。而這樣的壓迫與被動也是她作為外來之人所受拘束的隱喻,「很多人來到美國是為了尋求自由,但其實外來身分帶來的更多是受限」。

本次展覽將持續至8月22日(周五),456畫廊開放時間為周一至周五下午1時至5時,地址:曼哈頓百老匯大道456號3樓,聯繫方式:info@caacarts.org。

(記者曹馨元/攝影)

|